多くの食品には、食品ラベルが貼られています。

食品ラベル貼りは効率化しなければ作業者に多くの負担がかかるため、作業方法を見直すことが重要です。

そこで今回は、ラベル貼りの効率化やラベル貼り装置について解説します。

食品のラベル貼りで生じる課題

食品のラベル貼りに対応している企業では、多くの課題を抱えています。主な課題例は以下のとおりです。

以下では、それぞれの課題点について詳しく解説します。

人手・時間が足りない

1つ目の課題点は、人手や時間が足りないという点です。

手作業でラベル貼りを行う場合、商品数が増えると、それに比例して多くの作業員が必要となります。さらに需要増加やキャンペーンなどに伴って、作業量が急増し、人手不足は深刻化します。

手作業でラベルを貼る場合、1人につき1時間あたり300〜500枚程度の貼り付けが可能です。ラベル貼り作業が遅延してしまうと、商品の出荷ができなくなるため、スピーディーな作業が求められます。

担当者によってばらつきがある

2つ目の課題点は、担当者によって作業スピードやクオリティに差がある点です。

作業の熟練度によって貼り付け位置がずれてしまったり、貼り間違いや貼り漏れが発生したりと、さまざまなトラブルが発生します。

さらに季節やトレンドによってパッケージデザインが変化したり、パッケージの形状が異なったりと、多種多様な商品へのラベル貼り対応が求められるでしょう。したがって担当者は、ラベルの貼り付け位置を随時判断する必要があります。

ラベル貼り装置について

ラベル貼りの課題を解決するには、ラベル貼り装置の導入がおすすめです。しかし、ラベル貼り装置を導入していない場合、以下のような疑問点が浮かび上がるでしょう。

そこでここからはラベル貼り装置について詳しく解説します。

なお、ラベル貼り付けを全自動化した事例は以下で紹介しているため、ぜひご覧ください。

箱詰め自動化でお困りでしたら、ぜひ一度、アルフィスまでお問い合わせください。

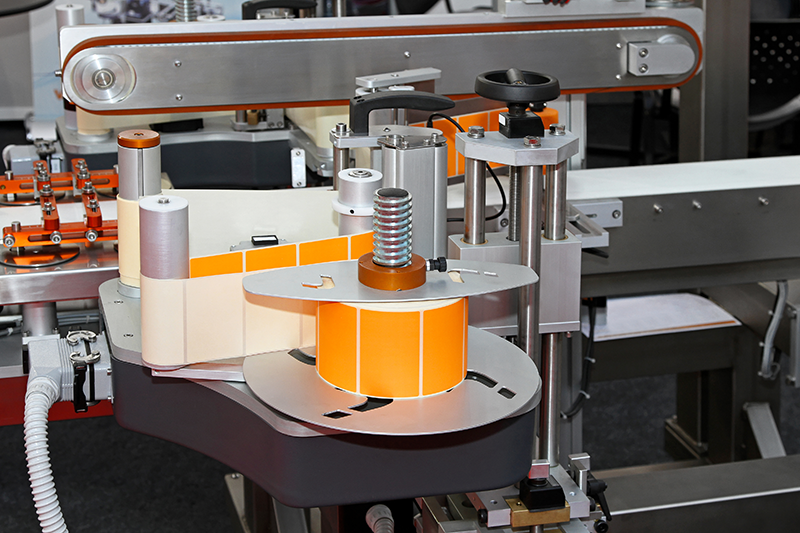

ラベル貼り装置とは

ラベル貼り装置はラベラーとも呼ばれ、以下のようなラベル貼り付けを全自動で行えます。

- 商品名

- 製造年月日

- 賞味期限

- バーコード

ラベル貼りは印字・剥離・貼り付けの3工程に分類され、一部工程にしか対応していない装置もあれば、全工程に対応している装置もあります。

ラベル貼り装置の種類

ラベル貼り装置の種類は以下の通りです。

- ラベル剥離機

- 半自動ラベル貼り付け機

- 自動ラベル貼り付け機(オートラベラー)

ラベル剥離機はラベルの剥離を行い、人の手で行うよりも安価かつ簡単に作業を進められます。また、ラベルプリンタと組み合わせると印字も可能です。

半自動ラベル貼り付け機は、ラベルを貼りたい商品が投入されると、自動でラベルを貼ります。主にボトルへのラベル貼りに用いられます。

自動ラベル貼り付け機(オートラベラー)は、商品投入・ラベル印字・剥離・貼り付けの一連作業を全自動で行える装置です。大量生産を行うラインで重宝されています。

ラベル貼り機の価格

半自動か全自動か、上・下・横貼りが可能かなど、ラベル貼り機にはさまざまな仕様があります。

機器の仕様や規模に応じて価格は異なりますが、上貼り仕様機器で約150〜200万円、横貼り仕様機器で約200〜250万円が相場です。

また機器に付随しているベルトコンベアも、価格に大きな影響を与えます。前述の価格はあくまでも本体価格にあたり、装置運搬費用や設置工事費用も別途発生します。

ラベル貼り機を選ぶポイント

ラベル貼り機を選ぶ際は、以下のポイントを踏まえるとよいでしょう。

- 機器の処理能力はどうなのか

- 対象商品の材質や形状に適しているか

- どのようなラベル形式なのか

機器の処理能力は剥離・半自動・全自動の順に高くなり、処理能力に伴って価格が上昇します。導入予定のラインに応じて、どのような処理能力を持った機器の導入が適しているのか見極めましょう。

また、ラベルを貼り付ける対象商品がどのような材質・形状なのかも確認し、適した専用機器を選びます。

ラベル形式には以下の3種類があります。

- 枚葉ラベラー

- ロールラベラー

- タックラベラー

ラベル形式を加味した上で、適した機器を選ぶことが重要です。

ラベル貼り機で起こりやすいトラブル

ラベル貼り機で起こりやすいトラブルとして、印字のかすれが挙げられます。印字のかすれが発生する原因は以下の2点です。

- 貼り付けたラベルを押さえるローラーの高さが適切でない

- ラベル素材とラベルを押さえるローラーの相性が良くない

このようなトラブルを解消するためには、貼り付ける商品によって機械の設定を変えたり、ラベルの材質によってローラーを変えたりすることが大切です。

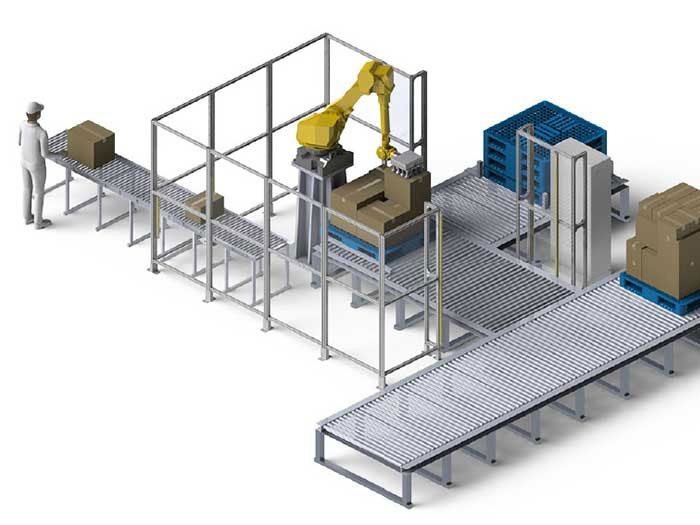

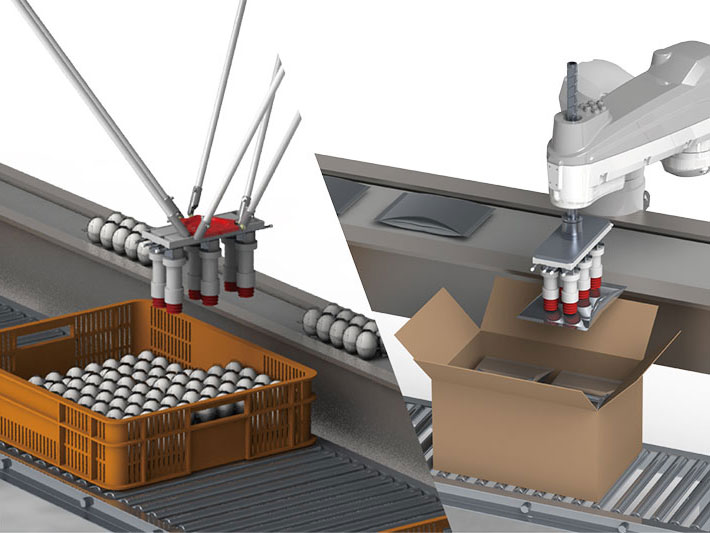

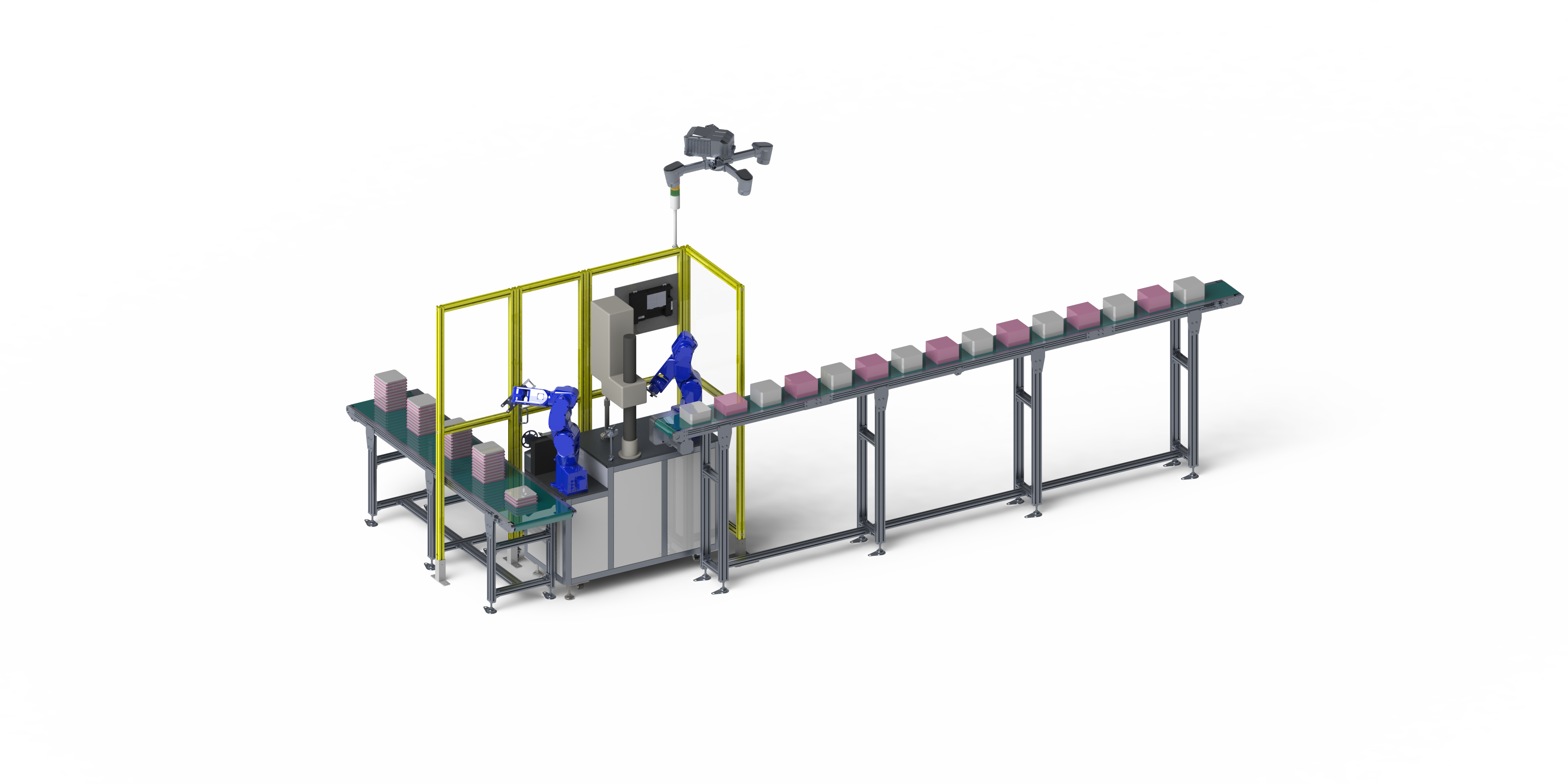

ロボットを用いたラベル貼り

ロボットを用いたラベル貼りでは、ラベル貼り機では対応できない動きができます。

具体例は以下のとおりです。

- 大小さまざまなサイズのラベル貼り付け

- 箱に応じた貼り付け位置の変更

- ロボット1台のみで2面に貼り付け

ロボットで対応できる動きは、従来のラベル貼り機での対応が難しいため、ラベル貼りの工程にロボット技術を取り入れると効率的に作業を進められます。

食品のラベルはなぜ必要?

食品ラベルを目にする機会は多いものの、そもそも食品ラベルがなぜ必要か知りたい方も多いでしょう。

以下では食品ラベルや食品表示法について解説します。

食品ラベルとは

食品表示法により、食品を販売する際、食品ラベルの貼り付けが義務付けられています。さらに2020年4月1日から新たな食品表示制度が施行され、栄養成分表示の義務化も開始しました。

食品ラベルは、消費者が食品を正しく判断するためのものです。そのため、販売者には正確な情報の記載が求められます。食品表示法では消費者の立場を考慮し、消費者にとって分かりやすい表示にしなくてはなりません。

食品表示法について

2015年に食品表示法の施行が開始されました。以前の食品表示法ではどのように記載するかのみが義務付けられていましたが、新たに施行された法律では、基本理念として「消費者の自立支援」と「消費者権利の尊重」が重んじられています。

また、新たな食品表示法が施行される以前は、食品衛生法・JAS法・健康増進法を別々の法律で管理していましたが、前述の内容を管理していた官庁も一本化されました。

新たな食品表示法では、下記5つのポイントを定めています。

- 加工・生鮮食品区分の統一

- 機能性表示食品制度の開始

- 栄養成分表示の義務化

- アレルギー表示義務である特定原材料の他、表示推奨の特定原材料に準ずるルールの改善

- 製品製造の工場が1箇所でも製造所固有記号の使用は許諾していたが、同一商品を2箇所以上の工場で製造する場合にのみ製造所固有記号の使用許諾へ変更

食品のラベルに記載しなくてはならない情報

食品ラベルへの記載を必要とする情報は以下のとおりです。

これらの記載が必要とされる理由を解説します。

賞味・消費期限

賞味期限は、開封せず保存した場合に安全性や美味しさを担保できる期限です。そのため、開封後は適用されません。劣化が発生しづらい食品に記載されていますが、期限が切れてしまっても食べられないというわけではありません。

消費期限は、記載通りの方法で保存した食品を安全に食べられる期限で、劣化の早い食品に記載されています。期限を過ぎてしまうと商品の安全性が担保されないため、食べられません。

アレルギー表示

食品におけるアレルギー表示は、アナフィラキシーショックの危険性もあり最重要項目とされています。

食品への表示が義務付けられている「特定原材料」として、以下の8品目が挙げられます。

- 卵

- 乳

- 小麦

- 落花生

- えび

- そば

- かに

- くるみ

この他に、表示が推奨されている「特定原材料に準ずる食品」も20品目あります。

保存方法

保存方法を記載する際は、具体的かつ誰もが理解しやすい用語を使うようにしましょう。たとえば「10度以下で保存」や「要冷蔵」などは馴染み深い表示といえます。

また、食品の保存方法が未開封時と開封時とで異なる場合は、それぞれの保存方法について記載が必要です。なお、食品衛生法第13条第1項に則り、別途保存方法の基準があるものはその基準に従います。

まとめ

食品のラベル貼りを手作業で行う場合、人手が不足したりスキルのばらつきがあったりなどの課題点があります。しかし、ラベル貼り装置やロボットを導入することで、ラベル貼りに関する課題解決に近づけるでしょう。本記事で紹介した内容を参考にし、ラベル貼りに対する課題を解消できれば幸いです。

産業用ロボットの導入でお困りでしたら、ぜひ一度、アルフィスまでお問い合わせください。